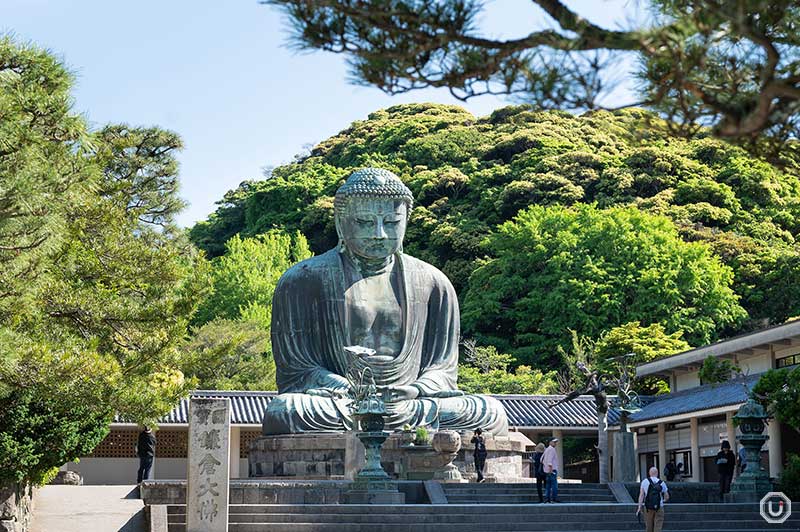

鎌倉の高徳院は、鎌倉大仏の存在で広く知られています。

鎌倉大仏の正式名称は銅造阿弥陀如来坐像(どうぞうあみだにょらいざぞう)で、仏像では鎌倉エリアで唯一の国宝です。

鎌倉で唯一国宝に指定されている高徳院の鎌倉大仏

高徳院の開門時間と拝観料

高徳院は4~9月は17時30分、10~3月は17時に閉門するため、夜間の参拝はできません。

開門は朝8時で、券売所で拝観料を支払ってから境内に入ることができます。

拝観料は、中学生以上は1人300円。小学生は150円です。

海外からの参拝者も多い高徳院では、拝観料や開門時間が英語で記載された看板が設置されています。

高徳院ではインバウンド対応も充実

境内では、まず手水舎(ちょうずしゃ・ちょうずや)で手を洗い、口をゆすぎます。

高徳院の手水舎には、水をすくう際に使う柄杓の用意はありません。

竹でできた吐水口から水が流れ出ているため、参拝者はそこで手を洗います。

高徳院の手水舎

境内にそびえる高さ11メートル超の鎌倉大仏

境内の奥へ進むと、鎌倉大仏が現れます。

高さ約11.3メートル、重さは121トンにもなる鎌倉大仏の迫力たるや、かなりのものです。

高徳院の鎌倉大仏

記録では、1334年、1369年、そして1498年に自然災害により損壊に至ったという鎌倉大仏。江戸時代中期に修復され、現在に至ると記されています。

高徳院が建てられた当初と、ほぼ変わらぬ姿を保つ現在の鎌倉大仏は、日本の仏教芸術史において重要な存在です。

1958年には国宝に指定され、高徳院の境内一帯もまた、2004年に『鎌倉大仏殿跡』として、日本の史跡に指定されました。

鎌倉大仏の大きさが分かる手作りの藁草履

鎌倉大仏の大きさは、境内に展示されている藁草履(わらぞうり)からも分かります。

サイズは鎌倉大仏の足の大きさに合わせて、長さ約1.8メートル、幅は約0.9メートル。藁草履の横に並んだ成人男性が小さく見えるほどの大きさです。

藁草履は、「大仏様に日本中を行脚し、すべての人を幸せにしていただきたい」という願いを込めて、1951年に高徳院に奉納されたのが始まり。

以降、3年に一度のペースで巨大な藁草履が新しく制作され、高徳院に奉納されています。

3年に一度奉納される藁草履

鎌倉大仏を参拝する前に奉納するお線香

鎌倉大仏の目の前に置かれているのは、線香をお供えする常香炉と呼ばれる仏具。

常香炉から出る線香の煙は、けがれを取り払う意味があると伝えられています。

高徳院の常香炉

線香は鎌倉大仏の右側にある売店で、1束100円でいただけます。

常香炉に線香をお供えするタイミングは、鎌倉大仏を参拝する前がいいでしょう。

すぐ左側には着火スペースも用意されている

また、鎌倉大仏の内部に入ることも可能です。

拝観料とは別に、鎌倉大仏の右側にある入り口で、50円を支払う必要があります。

鎌倉大仏を外側だけでなく、内部から見る体験は貴重です。

内部に入れるからこそ、鎌倉大仏が作られた際にできた軌跡を感じることができます。

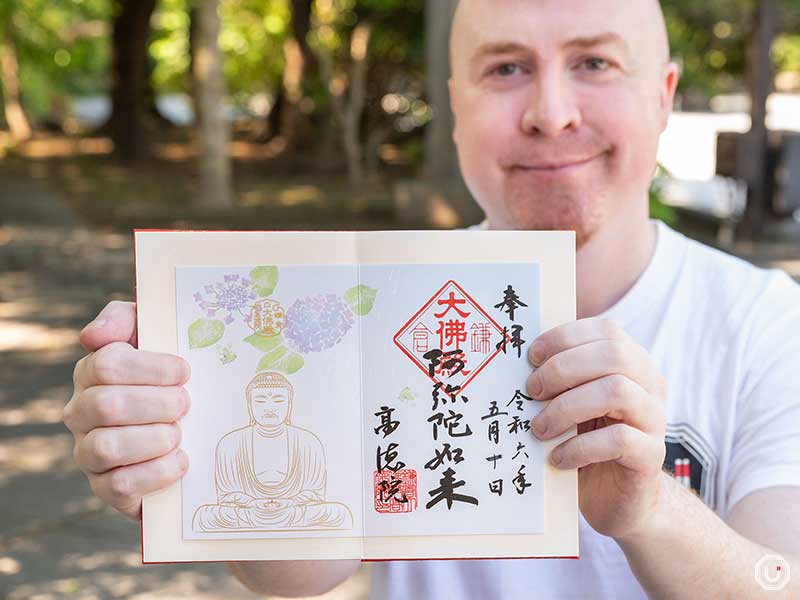

季節限定の御朱印にも鎌倉大仏が!

参拝の証としてもらえる御朱印は、2種類。1年を通してもらえるものと、季節限定デザインの御朱印です。

取材時の2024年5月の季節限定の御朱印は、紫陽花を背景に、金色の大仏様が描かれたデザイン。1つ600円でいただくことができます。

高徳院の季節限定の御朱印

高徳院でいただけるお守りのご利益の種類は、交通安全や合格祈願をはじめ、さまざまです。

珍しいものでは、長寿を祈願するお箸。実際に、食卓で使用できるお箸です。

自分用にはもちろん、参拝の記念として、家族や友人へのおみやげにもぴったり。日本土産にも喜ばれることでしょう。

高徳院でいただける長寿の箸

また、金色の下駄のお守りも高徳院ならでは。足を丈夫にするという願いとご利益が込められています。

金色の下駄のお守りはストラップがついているため、スマホやバックに飾ることも可能です。

高徳院のお守り

鎌倉は海外からの観光客も多く集まるエリアです。高徳院では、海外からの参拝者のため、英語で書かれた看板が設置されています。

また、高徳院では介護者同伴のもと車いすでの参拝も可能です。境内には、スロープなどが設置され、車いすのまま利用できるトイレの用意も。

誰もが参拝しやすい高徳院は、鎌倉を訪れたいスポットの1つです。

寺社情報

| 名前 | 高徳院 こうとくいん Kotoku-in |

|---|---|

| 住所 | 神奈川県鎌倉市長谷4-2-28

|

| アクセス |

長谷駅出口から徒歩6分

|

| 電話番号 | 0467-22-0703 |

| 参拝可能時間 | 4~9月/8:00~17:30 10~3月/8:00~17:00 |

| 授与品 | 8:30~16:45 |

| 御朱印 | 御朱印帳に記帳する御朱印/9:00~15:00 印刷紙の御朱印/8:00~16:30 |

| おみくじ | 取り扱いなし |

| 拝観料 | 中学生以上/300円 小学生/150円 ※鎌倉大仏の内部の拝観料は別途50円 |

| ウェブサイト | https://www.kotoku-in.jp/ |

| その他 |

|

※記事中の情報は2024年5月時点のものです。