日本と東洋の多彩な美術品や考古資料を収集・保管・展示する、国内最大級の博物館『東京国立博物館』。

収蔵数は実に12万件を超え、6つの展示館では常に貴重な文化財が公開されています。

とりわけ注目したいのが『本館』にある日本ギャラリー。

縄文時代から江戸時代まで、日本美術の流れを時代ごとに感じられる空間です。

日本で最も長い歴史を持つ博物館としての風格と蓄積

『東京国立博物館』本館の外観

『東京国立博物館』は1872年に創設され、日本で最も歴史と規模を誇る博物館の1つです。

正面入口から見える堂々たる建物が6つの展示館を構成するうちの1つ『本館』で、1938年に開館。2001年には建物自体が重要文化財に指定されました。

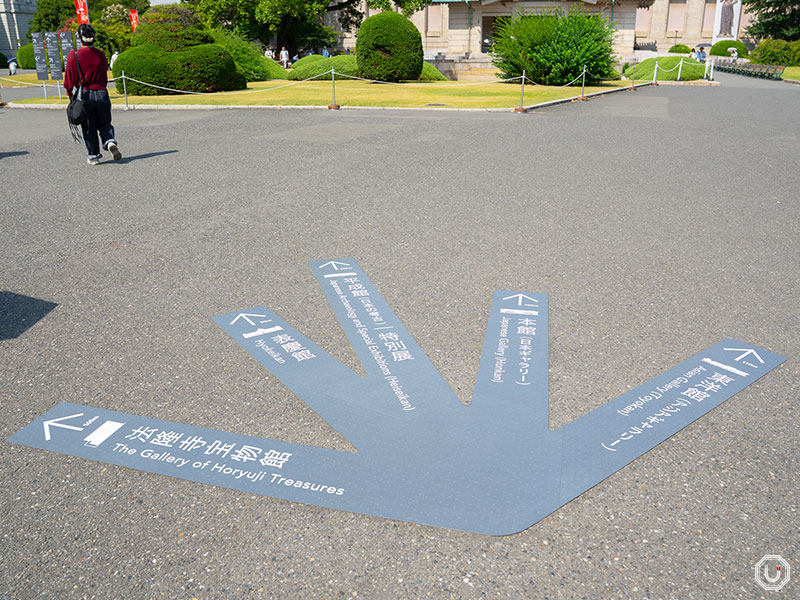

入口付近の地面に設置された館内案内

広大な敷地内には複数の展示館が点在しており、初めての来館時は、広さに圧倒されて目的地を見失いがちです。

そんな時に頼りになるのが、入口付近の地面に設置された館内案内。館内の位置関係をひと目で把握できる合理的な設計です。

タッチパネル式の案内板は多言語に対応

本館に足を踏み入れると、まず目に入るのがタッチパネル式の館内ガイド。

日本語をはじめ、多言語に切り替えが可能です。すぐ下には紙の館内マップもあり、手元に一枚あると安心感が違います。

館内マップは日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字・繁体字)、ドイツ語、フランス語、スペイン語の計8言語に対応。

紙の館内マップも多言語に対応

受付には音声ガイドアプリ『トーハクなび』の案内もあり、来館者自身のスマートフォンにダウンロードして利用します。対応言語は日本語、英語、中国語、韓国語の4言語です。

こうした多言語対応により、展示体験をより深く、豊かなものにしています。

来館者のスマートフォンで利用できる音声ガイドアプリの案内

『本館』の日本ギャラリーを巡る

本館1階は彫刻、漆工、刀剣などジャンルごとに展示が区分けされているのが特徴。

館内は回遊式の構造で、内側をぐるりと巡ると効率よく鑑賞できます。

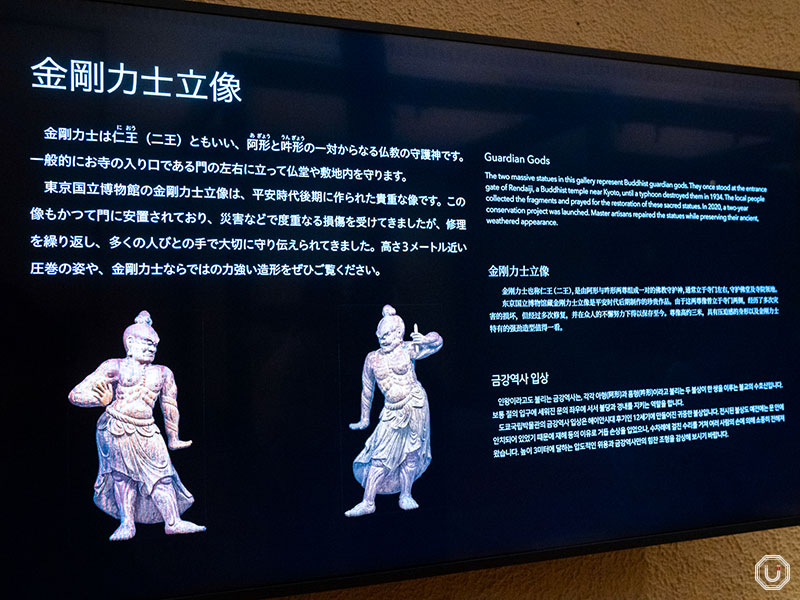

金剛力士立像 平安時代・12世紀

まず迎えてくれるのは、彫刻の展示室に飾られている、12世紀に作られた2軀の金剛力士立像。迫力あるフォルムとみなぎる緊張感が、来館者の目を惹きつけます。

この彫刻の展示室では、国家事業として仏像制作が行われた奈良時代の代表作や、日本彫刻史において最も多くの彫刻が制作された平安時代の作例を中心に展示。時代ごとの作風の変遷や技術の違いを、実際に見比べながら学ぶことができます。

『東京国立博物館』の大きな魅力は、その所蔵品の圧倒的なボリュームにあり、展示替えも頻繁に行われているため、ほぼ毎週どこかで新たな作品に出会えるのも魅力です。

そんな中、金剛力士立像は数少ない常設展示の1つ。いつ訪れても鑑賞できる『本館』の顔ともいえる存在です。

壁面のディスプレイには、日本語、英語、中国語、韓国語の4言語による解説が表示されており、鑑賞の理解をサポートしています。

金工の展示室へ

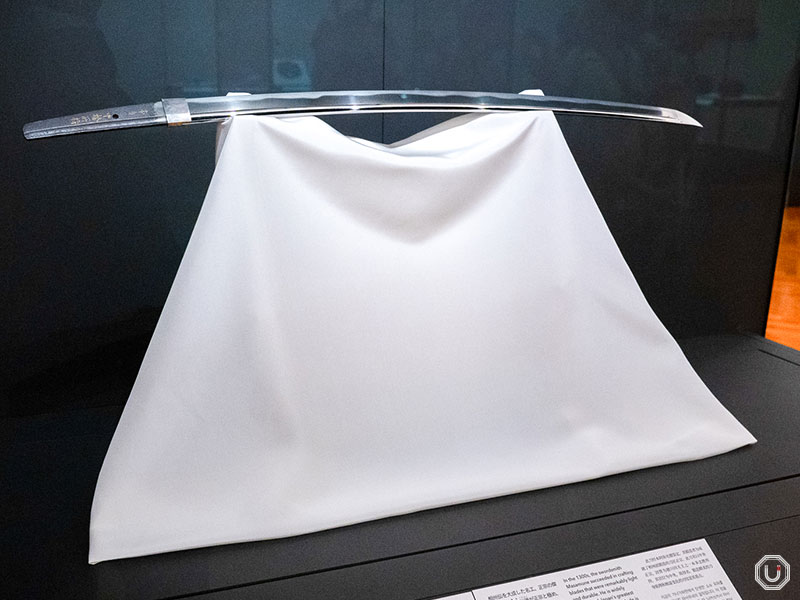

続いて訪れたいのが金工の展示室。ここには日本刀や鎧兜など、日本の武具美術の粋が集まっています。特に海外からの来館者に人気の高いエリアです。

『重要美術品 太刀 古備前友成 平安時代・12世紀 文化庁蔵(※現在の展示はなし)』

『国宝 相州政宗(名物 中務正宗)鎌倉時代・14世紀 文化庁蔵(※現在の展示はなし)』

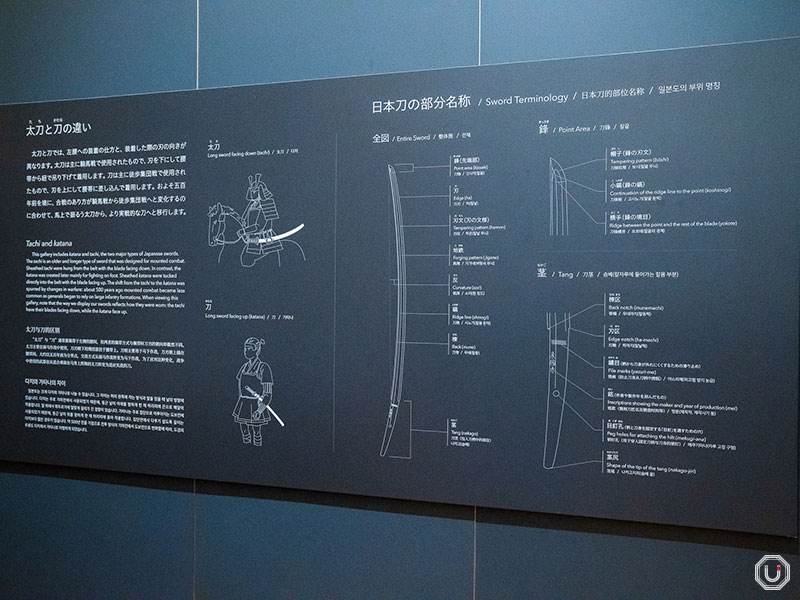

展示ケースに並ぶ2振りの日本刀は、一見すると似ていますが、実は『太刀』と『刀』という異なる種類。

刃の向きや反りの違いに着目すると、日本刀の魅力がより立体的に伝わります。

壁面の案内板では各部位の名称や構造の違いが詳しく説明され、細部まで理解を深められます。こうした充実の解説が東京国立博物館の強みです。

2階の展示:時代とテーマを巡る

2階へと進むと、時代やテーマごとに構成されており、内容も変化していきます。日本美術の精神性や技法の奥深さに触れられるフロアです。

『禅と水墨画』のコーナーでは、鎌倉時代から室町時代にかけて描かれた水墨画が展示されており、静けさの中に、思想と技術が息づいています。

『猪頭蜆子図 楊月筆 室町時代・16世紀(※現在の展示はなし)』

海外でも広く知られる『禅』の思想。その精神性と、美術作品とのつながりについても、分かりやすく紹介されています。

『茶の美術』では、日本文化の代表格である茶道の世界を体感できる展示です。使われてきた茶道具の数々が、美と機能の共存を物語っています。

『色絵紅葉賀図茶碗 仁清、「仁清」印 江戸時代・17世紀 山本富子氏・山本賢二氏寄贈(※2025年11月9日まで展示)』

展示の1つである、『色絵紅葉賀図茶碗』は17世紀の作。『源氏物語』の『紅葉賀の巻』をモチーフにしたとされる作品。

かつて朝鮮や中国から伝来し、禅宗寺院や武家の間で広まった陶磁器文化が、どのように発展していったか、その変遷も見どころの1つです。

武士の装いと伝統芸能の世界

『武士の装い』の展示室では、鎧や刀の鞘に施された意匠をはじめ、武士が身につけた衣類なども紹介されています。

その奥に構えるのが、『能と歌舞伎』の部屋。日本の伝統芸能を象徴する能の衣裳や舞台道具が、静かにその存在感を放ちます。

展示室内では、能、歌舞伎、雅楽といった日本の伝統芸能を映像で紹介。それぞれの特徴や違いが、短時間でも印象に残るよう構成されています。

体験型展示スペースで楽しみながら美術に親しむ

1階には、楽しみながら日本文化に触れられる『日本美術のひろば』も用意されています。

本館にある『日本美術のひろば』

『日本文化のひろば』は、さまざまな人が集まり、遊びながら日本文化の魅力を体験できる場です。

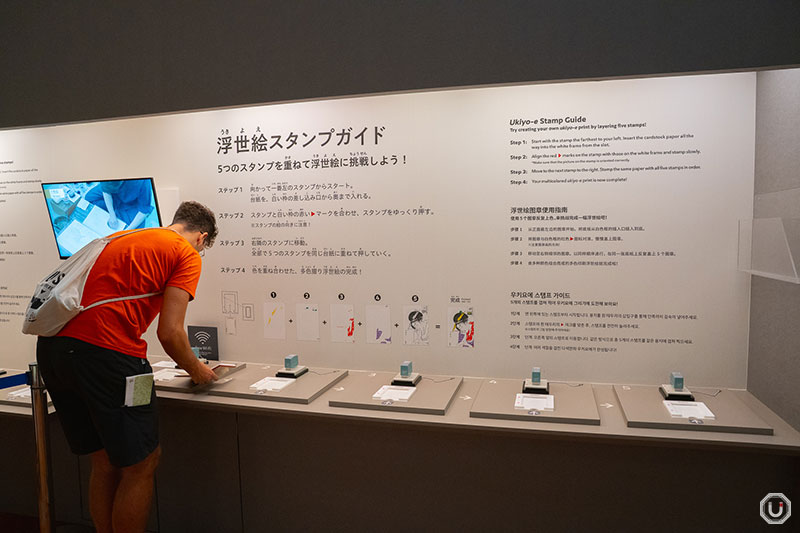

浮世絵スタンプは、多色摺りの浮世絵の仕組みをスタンプで体験することができるユニークな体験型展示。

枠に台紙を差し込み、スタンプを押していくと浮世絵が完成していくという仕掛けです。

浮世絵の仕組みを学べる体験型展示

完成した台紙はポストカードになっており、そのまま記念として持ち帰るだけでなく、日本から投函することもできます。

また、日本の鎧兜を間近で見ることができる展示もあり、実際に持ち上げてその重さを体感できるコーナーも。

日本の鎧兜を至近距離で見ることができるスペース

日本の鎧兜の重さを体感できるコーナー

『日本文化のとびら』コーナーでは、壁一面を使った『日本美術のデジタル年表』が設置されています。

約1万2000年前の縄文時代から始まる日本美術の流れを、幅14メートルの大型スクリーンに映し出し、映像とともに紹介しています。

オープニング映像の後には代表的な16の作品が登場し、それぞれに連動した『わくわくポイント』に立つと、作品画像がポップアップ。

拡大や回転など、インタラクティブに楽しめます。

常設展示に加え、さまざまな企画展も随時開催されており、『東京国立博物館』はまさに見どころ満載です。

「興味のあるジャンルを深く学びたい」という人から、「日本美術の基礎を知りたい」という人まで、幅広い層におすすめできるスポットです。

※所蔵の表記がない作品は、すべて東京国立博物館蔵

施設情報

| 施設名 | 東京国立博物館 とうきょうこくりつはくぶつかん Tokyo National Museum |

|---|---|

| 住所 | 東京都台東区上野公園13-9

|

| アクセス |

上野駅(UEN)公園口から徒歩6分

|

| 電話番号 | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 開館時間 | 火~木・日曜日9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) 金・土曜日9:30~20:00(入館は閉館の30分前まで) ※特別展・企画展は別途 |

| 休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合は火曜日が休館日)、年末年始 |

| 入館料 | 一般/1000円 大学生/500円 高校生以下および満18歳未満、満70歳以上/無料 ※特別展・企画展は別途観覧料 |

| ウェブサイト | https://www.tnm.jp/ |

| パンフレット | 日本語・英語・中国語(繁体字、簡体字)・韓国語・スペイン語・ドイツ語・フランス語に対応 |

| 音声ガイド | 日本語・英語・中国語・韓国語に対応 |

※施設情報は2025年9月時点のものです。