江戸時代の庶民文化を映し出した絵画の1つである浮世絵。

もともと庶民の間で爆発的に広まり人気を得た浮世絵は、時を経て、海外でも高い評価を誇るアートとしての立ち位置を確立しました。

この記事では、浮世の歴史や多様なジャンル、有名絵師たちの代表作を通して、浮世絵の魅力と背景を紹介します。

浮世絵の魅力とその歴史的背景

浮世絵が誕生したのは、17世紀後半、江戸時代の初期にあたります。

浮世絵の草創期を代表する絵師が、『見返り美人図』で知られる菱川師宣。

彼は、当時の主流だった1点物の肉筆画ではなく、より手に取りやすく、複数枚を同時に制作できる木版画の技法を用いて浮世絵を発展させました。

価格を抑えることで、絵は一部の階級のためのものから、庶民でも購入できる身近な存在へと変わります。

手に取りやすくなったことで浮世絵は庶民の間でも急速に広まり、大衆文化の中心的なメディアとしての地位を確立していったのです。

江戸時代の庶民文化と浮世絵の誕生

当時、浮世絵は絵画というよりも出版物の一種として流通しており、庶民にとっては身近なアイテムだったとされています。

例えば、浮世絵のジャンルである美人画や役者絵では、人気の歌舞伎役者や町で評判の女性の姿が数多く描かれました。

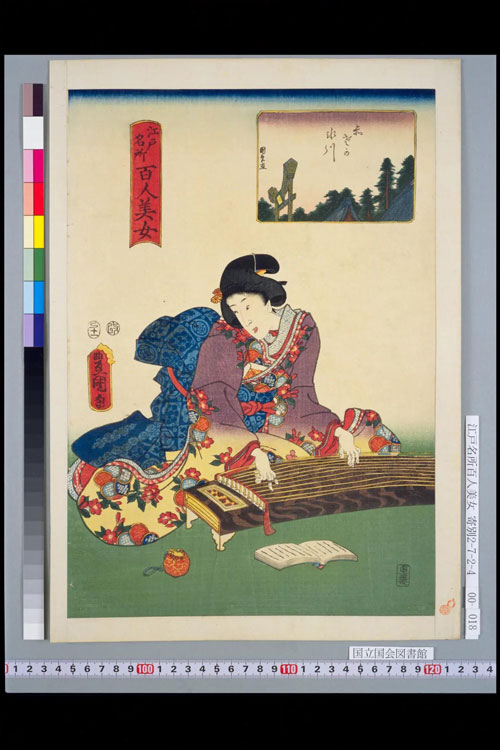

歌川国貞(三代目歌川豊国)『赤さか氷川 (江戸名所百人美女)』/出典:国立国会図書館「NDLイメージバンク」

これらは現代でいうブロマイドのような存在で、人々は好みの絵を選び、家に飾ったり、友人と話題にしたりして楽しんでいたといいます。

浮世絵はまた、生活用品とも結びついています。

創業1590年の老舗『伊場仙』では、扇子やうちわの絵柄として浮世絵が採用され、季節ごとのデザインを楽しむ感覚とともに庶民の暮らしに根付いていきました。

こうした絵柄は、見て楽しむだけでなく、身につける感覚で使われていたのです。

『伊場仙浮世絵ミュージアム』に展示されている、うちわに貼る浮世絵『うちわ絵』と、扇子に貼る『おうぎ絵』

さらにいうならば、当時の浮世絵は現在とは異なり、単なる鑑賞物ではありませんでした。

絵の中に隠された暗号のようなヒントを読み解いたり、描かれた役者の恋愛沙汰や舞台裏の噂話を語り合ったりするなど、江戸の人々にとってはコミュニケーションのきっかけとなる娯楽の1つでもあったのです。

つまり浮世絵は、江戸という都市のなかで、人々の視線を通して育まれた文化の結晶。

情報メディアであり、生活道具であり、そして娯楽としての顔も持つ、多面性をもった存在だったのです。

浮世絵の肉筆画と木版画の違い

浮世絵には、大きく分けて木版画と肉筆画の2種類があります。

江戸時代、より浮世絵が発展するようになったきっかけが、木版画という制作手法の登場によるもの。

では、この2種類の違いは何にあるのでしょうか。

| 木版画 | 肉筆画 | |

|---|---|---|

| 制作方法 | 下絵をもとに木を彫って版木を作り、和紙に色ごとに摺って完成させる | 絵師が筆で直接描く |

| 複製の可否 | 版木があれば複数精算可能 | 一点物 |

| 特徴 | 複数の工程に分かれ、工程ごとに分業制。同じ絵柄で大量に流通させられる | 絵師の筆致が反映されたオリジナル作品 |

多くの浮世絵の絵師は、木版画と肉筆画のどちらかしか制作しないというわけではありません。

有名な絵師である葛飾北斎や河鍋暁斎も、晩年には肉筆画の制作に注力し、現存する作品は、精緻な筆致が高く評価されています。

また、絵師が残した肉筆画は美術館で見ることができ、中でも有名なのが東京の原宿にある『太田記念美術館』です。

浮世絵専門の美術館であり、過去には肉筆画の名品をテーマにした企画展も行っています。

『浮世』の意味とは?

浮世絵の名前の由来となっている『浮世』という言葉は、もともと『憂世(うきよ)』と書かれていました。

ここでいう『憂』とは、心配や不安、苦しみを意味する文字。つまり、憂世とは「辛いことの多い世の中」「儚く、逃れがたい現世」という厭世的な世界観を表していた言葉でした。

しかし、江戸時代に入ると、意味が大きく変化します。

経済力を持ち始めた町人たちは、自らの手で生活を築き上げ、「この世を楽しんで生きる」という価値観を前面に出すようになったのです。

当時の江戸の文化の中で、「浮かれた世」「浮かれて生きる世」というニュアンスが強まり、『浮世』という漢字があてられるようになったとされています。

『浮世』は、単に言葉の変化というよりも、江戸の町人たちが抱いた現実への姿勢や、時代の価値観そのものを映した言葉。そして、その『浮世』をビジュアルで表現したのが、後に誕生する浮世絵です。

流行や風俗、娯楽といった、当時の都市文化のエッセンスを詰め込んだ浮世絵は、『浮世』の精神をそのまま紙の上に定着させた存在だったといえるのかもしれません。

浮世絵とは何か? 定義とジャンルを探る

独特の構図、鮮やかな色彩、そして庶民の生活感を備えた表現が特徴である浮世絵。しかし、一口に浮世絵といっても、そのジャンルはさまざまです。

まずは、代表的な浮世絵のジャンルを紹介していきましょう。

美人画

浮世絵といえば、欠かせないのが美人画と呼ばれるジャンル。当時の人気女性や遊女を描いたものであり、現代でいうところのアイドル写真のような感覚で親しまれていました。

有名な作品をあげると、まずは歌川貞秀の『花競美人揃』。吉原の花魁たちを色鮮やかに描写した作品です。

歌川貞秀『花競美人揃』

歌川国芳による『梅の魁』も、美人画の代表格。1枚ずつ、冬の梅の下で語らう女性たちの姿を描いており、東京の日本橋にある『伊場仙浮世絵ミュージアム』では、『梅の魁』の3枚すべてが展示されています。

美人画はアイドル写真のようなものであったため、当時は好みの女性が描かれた浮世絵のみを購入していた人が多かったのだそう。

だからこそ、『伊場仙浮世絵ミュージアム』に展示されている『梅の魁』のように3枚同時に見つかるのは稀なこと。

『梅の魁』は、ボストン美術館にも収蔵される文化的価値の高い作品として知られています。

歌川圀芳『梅の魁』

役者絵

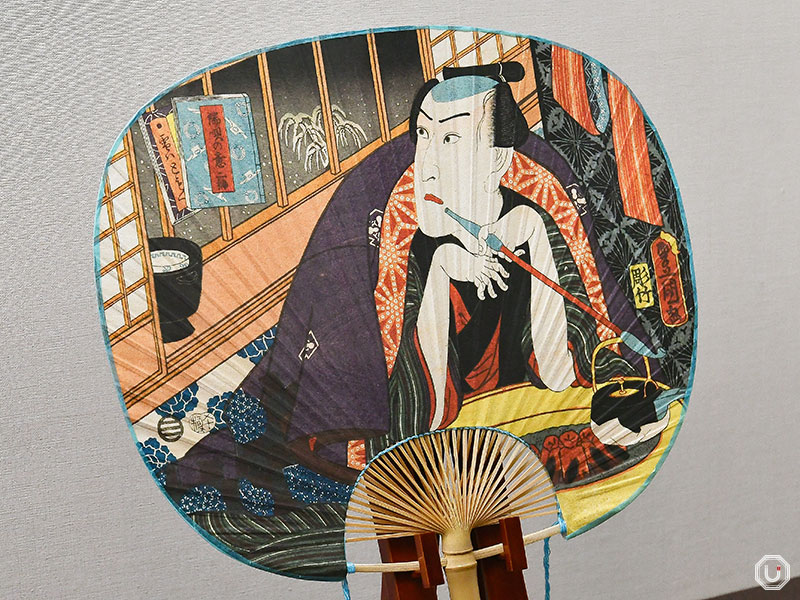

当時、人気を博した歌舞伎役者を描いた絵が役者絵です。ファンが持つアイテムとして、ブロマイドのような役割がありました。

美人画とならび、役者絵もまた浮世絵ならではのジャンル。

しかし、ただ人気の役者を描いただけではないのが、役者絵の奥深さなのです。

歌川豊国『うちわ絵 無名』

歌川豊国の『うちわ絵 無名』を例にあげると、写実的とはいえない絵柄であっても、役者の羽織の文様から、人々は誰が描かれているかを推測したといいます。

さらに、画面右側に描かれた女性物の帯が屏風に無造作にかけられている点に注目し、この絵が密かに女性のもとを訪れている役者の姿を描いていることを察する人もいたのだそう。

当時の江戸に暮らす町人は、絵の中に隠された細かな情報を読み解き、楽しんでいたともいわれています。

風景画

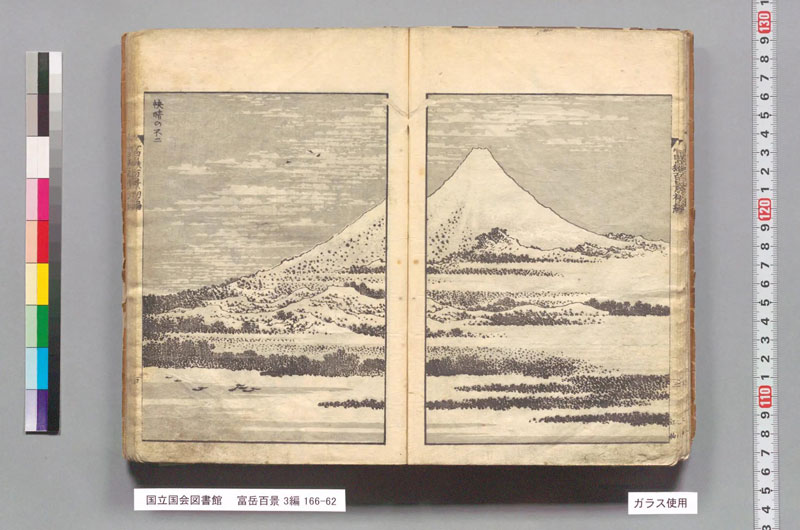

名所や自然の風景を描いたものが『風景画』であり、葛飾北斎の『冨嶽三十六景』は、あまりにも有名。

構図・色彩ともに革新的であり、日本の風景画に新たな地位を与えたとまでいわれています。

葛飾北斎は同じく富士をテーマにした『富嶽百景』も制作しており、そちらも秀逸な作品ばかりです。

葛飾北斎『富岳百景 3編 一』/出典:国立国会図書館「NDLイメージバンク」

歌川国芳の『相州大山道田村渡の景』もまた、浮世絵の風景画における名作。

浮世絵ならではの独特の構図を堪能できる風景画は、多くのファンを持つジャンルです。

歌川国芳『相州大山道田村渡の景』

風俗画

たばこを嗜む人々など、当時の生活がそのまま表現されているのが風俗画と呼ばれるジャンル。

江戸時代に暮らしていた人々がどのように暮らしていたのかを知ることをできる、現代では貴重な資料としての役割もあります。

歌川国芳『御奥の弾初』

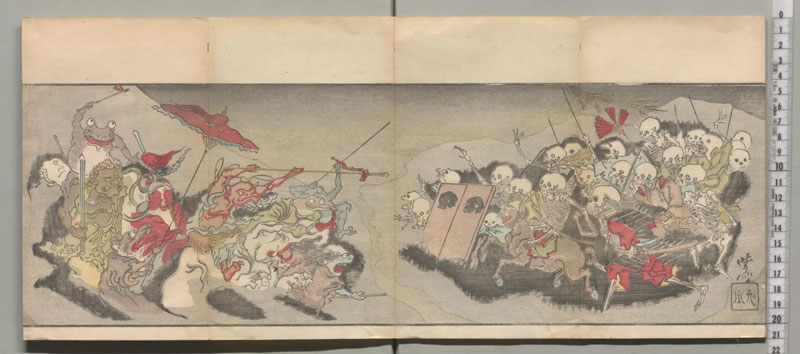

戯画・妖怪画

コアな人気を誇り、現在では浮世絵の枠を超え、グッズのデザインや服の絵柄にまで使われるようになったのが、戯画や妖怪画です。

河鍋暁斎『暁斎百鬼画談』/出典:国立国会図書館「NDLイメージバンク」

特に、多彩な浮世絵を生み出したことで知られる河鍋暁斎は、戯画や妖怪画も数多く制作し、世界的な人気を博しています。

また、戯画や妖怪画は、滑稽な意図で誇張、歪曲して描いた風刺的な絵もあり、役者絵と同様、作者の意図を推測する楽しさもありました。

浮世絵の代表的な5人の名絵師たち

浮世絵の歴史は、菱川師宣の存在なくして語れません。17世紀後半に活躍し、木版の技法によって浮世絵を大衆文化へと定着させた先駆者であり、必ずといってよいほど名前が挙がる絵師の1人。

代表作である『見返り美人図』は、柔らかな描写と洗練された構図で今も多くの人々に親しまれています。

そして江戸中期から幕末にかけて、多くの絵師たちがそれぞれの個性と革新性を持ち寄り、浮世絵の可能性を大きく広げていきました。

ここでは、菱川師宣以外の、浮世絵史を語るうえで欠かせない5人の絵師を紹介します。

- 喜多川歌麿:女性の表情やしぐさを繊細に描写し、美人画の名手。代表作は、異なる美しさを持つ3人の女性を対比的に描いた『寛政三美人』。

- 東洲斎写楽:わずか10か月の活動期間で約140点を制作し、突然姿を消した謎の絵師とされる。特に有名な作品は『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』であり、強烈な表情と大胆な構図が特徴。

- 葛飾北斎:『冨嶽三十六景』をはじめ、風景画で国際的な評価を得た絵師。90歳まで創作を続けたといわれており、生涯に30回以上も画号を変えたことで知られる。

- 歌川広重:叙情的な風景表現により、北斎とは異なるスタイルを築いた。江戸から京都までの宿場を描いた55作品からなる『東海道五十三次』では、旅情と自然の美しさを表現している。

- 歌川国芳:武者絵や風刺画、妖怪画など、ジャンルを超えた創作で人気。『相馬の古内裏』や『荷宝蔵壁のむだ書』は、ユーモアと巧みな表現力が光る、彼の代表的な作品。

名だたる絵師たちの個性が重なり合いながら、浮世絵は1つの表現形式として成熟していきました。

そして今日、浮世絵は国内外の美術館で高く評価され、江戸の美意識や暮らしぶりを今に伝える貴重な文化遺産となっています。

その1枚には、ただの絵では終わらない、当時のリアルと人々の想いが、鮮やかに息づいているのです。