日本の食文化は、繊細な味付けや四季折々の食材を生かした料理が特徴で、海外からも高く評価されています。

寿司や天ぷら、ラーメンなどはすでに世界中に広まり、多くの人々に親しまれている定番のメニュー。

一方で、料理に使われる食材はどうでしょうか。

日本では当たり前に食べられているけれど、海外ではなぜ食べるのか不思議に思うような食材が存在します。

それらは、見た目や匂い、食感、または調理法が、海外の人たちにとってはとてもユニークに映るようです。

今回は、納豆や白子、ナマコなど、日本人にはおなじみでも、文化が違う国の人たちには驚かれてしまうような食材をピックアップしました。

納豆

※納豆の写真

大豆を納豆菌で発酵させて作る納豆は、日本の朝食の定番食材。

しかし、納豆が食べられるようになった起源や、誕生の歴史的な背景は謎に包まれており、複数の説が存在します。

つまりそれほど、納豆は日本において歴史の古い食材ということ。

江戸時代には、すでに広く食べられるまでに普及していたとされる納豆は、粘り気のある独特の食感と、鼻に抜けるような香りが特徴で、好みがはっきり分かれる存在でもあります。

白米にそのままかけて食べるほか、卵やネギ、キムチなどと合わせてアレンジする人も少なくありません。

〇食べられる場所

※スーパーマーケットで販売されている納豆のイメージ

納豆は、スーパーやコンビニなどで手軽に購入でき、価格もリーズナブル。

冷蔵庫に常備している家庭も多く、健康食としても高い人気を誇っています。

最近では、ひきわりや極小粒、大粒タイプなどバリエーションも豊富で、好みに合わせて選べるのも魅力です。

和風の朝食を提供する旅館では、小鉢の1つとして出されることもあります。

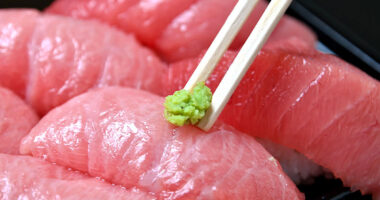

白子

※白子の写真

白子とは、主にタラやフグ、アンコウなどの魚の精巣を指し、とろけるような食感と濃厚な味わいが特徴です。

とりわけ、高級食材として知られているのがフグの白子。

1匹からとれる量が少ない希少性、そしてフグそのものが高級魚であることから、たった数百グラムで1万円を超える場合もあるほどです。

ポン酢をかけてそのまま食べたり、天ぷらや鍋料理に仕立てたりと、調理法によってさまざまな表情を見せてくれます。

〇食べられる場所

白子は、旬を迎える冬になると鮮魚店や高級スーパーなどで生の状態で出回ることがありますが、一般家庭での調理には少しハードルが高めです。

そのため、白子を楽しむなら、呼ばれるお酒とともに料理を楽しむ居酒屋形式の飲食店や、割烹料理店、寿司店などで味わうのがおすすめ。

冬のメニューとして提供されることが多いので、出合える季節を楽しみに待ちたいところです。

ホヤ

※ホヤの写真

主に東北地方を中心に親しまれている海産物のホヤは『海のパイナップル』とも呼ばれ、独特な見た目をしています。

食感もまた、ひと言では表現しにくいほど個性的。

プルプルとした弾力感があり、かといってやわらかすぎるわけでもない、適度な歯ごたえです。

味わいはというと、ほんのり甘く、適度な苦みを感じ、潮の香りが強く、好みが分かれるところ。刺身や酢の物にするとその個性的な風味が引き立ちます。

〇食べられる場所

※調理後のホヤの写真

ホヤの旬は初夏から夏にかけてで、太平洋側の東北地方では、鮮度のよいものが豊富に出回ります。

新鮮なホヤは鮮魚店や産直市場、東北の物産展などで購入可能。

また、東北地方の居酒屋形式の飲食店では、季節の味覚として提供されることも多く、地酒との相性も抜群です。

ナマコ

※ナマコの写真

知名度こそそこまで高くないものの、刺身や酢の物として、根強い人気を誇るナマコ。

見た目のインパクトに驚いてしまうかもしれませんが、一度食べてみるとクセになるのが、この不思議な食材の魅力です。

ナマコは、海底を這うようにして暮らす棘皮動物の仲間で、日本各地の沿岸で獲れる冬の味覚。

生で食べると、シャキッとした歯ごたえとコリコリした食感があり、噛むほどに磯の香りが広がります。

特に、酢でさっぱりと和えて作る『ナマコ酢』は、年末年始の食卓に登場することも多い定番メニューです。

〇食べられる場所

冬季になると全国の寿司店や割烹料理店などで提供されることが多く、特に漁港近くの食堂では、より新鮮なナマコに出会えるチャンスがあります。

新鮮なナマコともなれば、食感、風味ともにハイレベル。市場の食堂では『今日のおすすめ』としてメニューに載っていることも。

※ナマコ酢の写真

また、ナマコの内臓を塩辛にした『このわた』や、乾燥させた『干しナマコ』は、中華料理店では高級食材としても知られています。

食べるのに勇気がいる見た目ですが、ナマコの奥深いうまみと独特の食感は唯一無二。旅先の海辺で出会えたら、ラッキーなごちそうです。

馬刺し

『九州熱中屋 上野LIVE』の馬刺し

日本の居酒屋で少し珍しいものを食べたくなった時、メニューに見つけると嬉しくなるのが馬刺しです。

クセが少なく、赤身はあっさりと、馬の首筋にある『たてがみ』と呼ばれる脂身はほんのり甘く、噛むほどにうまみが広がる馬刺し。

馬刺しといえば、やはり有名なのは熊本県です。馬刺しにたっぷりの生姜やニンニクを乗せて、甘みの強い九州地方独特の醤油でいただくスタイルは、熊本ならではの楽しみ方。

しかし、熊本県以外にも長野県や青森県などでも古くから食文化として根付いており、それぞれの地域で異なる味わいや部位の楽しみ方があります。

では、なぜ馬の肉を生で食べる文化が日本で生まれ、定着したのでしょうか。

歴史をさかのぼると、江戸時代から明治時代にかけて、山岳地帯や寒冷地では農耕馬や軍馬として使われていた馬が老いて役目を終えた際、貴重なタンパク源として食用にされたことが始まりだといわれています。

特に内陸部では、海産物に頼れない分、馬肉やジビエなどの動物性タンパク質が重宝された背景もあるようです。

〇食べられる場所

『九州熱中屋 上野LIVE』の馬刺し

近年では衛生管理の進化により、都市部の居酒屋や専門店でも安全に楽しめるようになりました。

中でも、九州地方の郷土料理をメインに提供する飲食店では、ほぼ必ずといっていいほど登場する定番メニュー。

食わず嫌いだった人も、いざ挑戦してみるとそのおいしさのトリコになってしまうこと間違いなしです。

生卵

※卵かけご飯の写真

卵そのものは、世界中で親しまれているごく身近な食材です。しかし、卵を生のまま食べるという食文化は、珍しいもの。

日本では、生卵の品質管理や衛生基準が非常に高いため、生食が安全にできる環境が整っています。

一方の海外は加熱が基本とされており、生卵をそのまま食べる日本の食文化を目の当たりにし、驚かれることも少なくありません。

そうした背景もあって、通称『TKG』とも呼ばれる『卵かけご飯』のように、温かい白米に生卵をかけて醤油を少し垂らすだけのシンプルな食べ方が広く愛されています。

また、すき焼きやとろろご飯、ユッケ風の料理などでも生卵は活躍。

とろりとした黄身のコクやなめらかな舌触りが、ほかの食材と絶妙に絡み合い、料理全体をまろやかな味わいで包み込んでくれます。

〇食べられる場所

最近では、卵かけご飯専門店 も登場しており、こだわりの地卵やトッピングでアレンジを楽しむスタイルも人気です。

また、牛丼の全国チェーン店をはじめ、定食店 では生卵はもはや定番のトッピングとして用意されています。

※生卵をトッピングした牛丼の写真

身近だけれど奥深い、日本の生卵文化。一度そのおいしさに目覚めると、もう戻れなくなるかもしれません。

塩辛

※塩辛の写真

ひと口食べれば、口いっぱいに広がる濃厚なうまみと塩気。塩辛は、日本が誇る代表的な珍味です。

日本酒好きにはおなじみの存在ですが、初めて出会うと、その強烈な味と香りに驚く人は多いことでしょう。

塩辛とは、主に魚介の内臓や身を塩とともに漬け込んで発酵させて作ります。

地域によってはタコやカツオ、ホヤなどを使った塩辛もあり、バリエーションは豊かです。中でも、最もポピュラーなのが『イカの塩辛』。

ご飯のお供としてはもちろん、日本酒や焼酎との相性も抜群で、塩辛を少量ずつ味わう大人の楽しみともいえる存在です。

その起源は古く、一説によると、保存技術が限られていた時代に、魚介類を長持ちさせる方法として発達したといわれています。

沿岸地域では、余すことなく海の恵みを活用する知恵が、塩辛という独自の食文化を育んできたのです。

最近では、昔ながらの塩気の強い塩辛だけでなく、クリーミーでマイルドな味わいに仕上げたタイプや、オリーブオイルやチーズと合わせた洋風アレンジも登場し、若い世代からの支持も集めています。

〇食べられる場所

デパ地下の珍味コーナーや、物産展で出会える手作りの塩辛。スーパーマーケットでも手軽に購入できます。

もしも未体験であれば、少量からぜひトライしてみてください。特に日本酒とともに味わえば、大人でよかったと思える味に出会えるはずです。

ホルモン

※各種ホルモンの写真

焼肉店のメニューでは定番ともいえるメニューがホルモン。弾力があったり、コリコリとしていたり、部位によってまったく異なる食感が楽しめるのが、ホルモンの醍醐味です。

ホルモンとは、牛や豚などの内臓部位全般を指す言葉で、日本では古くから大切に食べられてきた食材。

数あるホルモンの部位の中でも外せないのが、鉄分豊富な『レバー』で、とろりとした舌ざわりと、クセのある香りが特徴で、焼いてよし、刺し風でもよしと、ファンの多い部位です。

ほかにも、ミノ(胃袋)やハツ(心臓)、シマチョウ(大腸)、ギアラ(第四胃)、タン(舌)など、名前を聞くだけで想像力が膨らむ部位が勢ぞろい。

それぞれの食感や脂のノリが異なるので、食べ比べるのも楽しいひと時です。

〇食べられる場所

※レバーの焼肉の写真

食べられる場所としては、やはり焼肉店が定番。炭火で香ばしく焼かれたホルモンを、タレや塩でシンプルに味わうのが王道です。

ビールやレモンサワーとの相性も抜群で、アルコールが進んでしまうのはいうまでもありません。

また、スーパーマーケットでも部位別にホルモンが販売されており、家庭でホルモン炒めや煮込みを楽しむ人も増えています。下処理がされた状態で売られていることも多く、手軽に調理できるのも魅力です。

海藻

海藻は、毎日の食卓にさりげなく登場している、日本の食文化に欠かせない存在なのです。

料理の具材としてはもちろん、出汁にも使用されているため、あまり意識しないうちに口にしているかもしれません。

まず代表的なのが、ワカメやヒジキ、昆布。ワカメは、味噌汁の具材として最もポピュラーな海藻です。

※ワカメと豆腐の味噌汁の写真

さっと火を通すと黒色から鮮やかな緑色に変わり、シャキッとした食感とともに、ほのかな磯の香りが広がります。

ヒジキは、煮物の定番食材として知られ、ニンジンや油揚げ、大豆などと合わせて炊き上げれば、やさしい味わいの1品に。

どちらも、海藻ならではのミネラルと食物繊維が豊富で、身体が喜ぶ食材として、日本では昔から親しまれてきました。

※ヒジキの煮物の写真

そして、日本の料理に欠かせない使い方が、出汁です。

有名なものでは、真昆布や利尻昆布、羅臼昆布などの出汁用の昆布。水に浸けるだけでうまみがじんわりと溶け出し、まろやかで深い味わいのベースになります。

かつお節や煮干しとの合わせ出汁にすることで、和食の味にぐっと奥行きが生まれるのもポイントです。

※昆布の出汁の写真

海藻は、煮ても、和えても、炊いても、出汁にしてもおいしいという万能ぶり。地味だけれど、しみじみおいしい、いわば『縁の下の力持ち』と呼ばれる存在です。

〇食べられる場所

どんな和食にも必ずといってよいほど身近な食材である海藻は、スーパーマーケットで購入できます。

より品質にこだわりたい場合は、乾物類を専門に販売する店を訪れると間違いありません。

しかし、乾物店は飲食店向けの店舗であり築地や豊洲など店舗数は少なめです。

手軽かつ気軽に購入したい場合は、大型のスーパーマーケットでも十分でしょう。

なお、販売されている海藻のほとんどが乾燥させた状態で販売されています。ワカメやヒジキは水につけて戻してから、煮ものに使用でき、昆布であればそのままお湯とともにゆでれば滋味深い出汁が出ます。

※乾燥昆布の写真

独特の香りがあったり、個性的な見た目にびっくりしたり、紹介したような日本の食材たちは、ひと目では敬遠されがちです。

しかし、一歩踏み出してみると、その奥に深いうまみや文化的な背景、知恵や工夫が詰まっていることに気付かされます。

納豆や塩辛のような発酵食品、馬刺しやホルモンのような地域性のある食材、海藻や昆布のように日本の食文化に深く根差した存在まで。

日本には、味覚の枠を超えてくる、それこそ異質なおいしさが、数え切れないほどあります。

それらを知ることは、単なる食体験ではなく、文化や歴史、地域の暮らしを味わうことでもあります。最初は驚いても、食べるうちに、いつしかお気に入りの1品になるはずです。