木版画の技法を用いて、色鮮やかに江戸庶民の暮らしや風俗を描いた浮世絵は、現在では世界的に高く評価されるアート作品としての地位を確立しています。

しかし、当時の浮世絵は出版物や日用品として流通し、江戸の人々にとってはごく身近で、親しまれる存在でした。

庶民の生活に根ざした存在から、世界が注目する芸術へと姿を変えた浮世絵。その奥深い魅力に触れられるのが、東京・日本橋にある『伊場仙浮世絵ミュージアム』です。

『伊場仙浮世絵ミュージアム』の内観

扇子・うちわの老舗が運営するミュージアム

『伊場仙浮世絵ミュージアム』を運営する『伊場仙』は、1590年に創業した、日本で現存する最も古い扇子・うちわの専門店。

創業当初は、和紙や竹などを扱う問屋として商いを始め、籠やつづらの材料となる竹や和紙を納めていたと伝えられています。

現在は東京の日本橋に店舗を構え、400年以上にわたって和の伝統を受け継いできました。

英訳された伊場仙の歴史が書かれたパンフレット

創業以来、和紙や竹の取り扱いを通じて、日本の暮らしと文化に寄り添い続けてきた『伊場仙』。

江戸時代には扇子やうちわの意匠として浮世絵が盛んに用いられ、『伊場仙』もその文化を支えてきました。

そして、現代でも日本の美意識と歴史に触れられる場として誕生したのが、『伊場仙』の所蔵する浮世絵を楽しめる、『伊場仙浮世絵ミュージアム』です。

『伊場仙浮世絵ミュージアム』は、地下鉄の三越前駅より徒歩5分ほどの、オフィスビル街の中にあります。

1階には『伊場仙』のショップがあり、そのすぐ横、少し奥まった場所にある入口に足を踏み入れれば、出迎えてくれるのはガラスケースの中に展示される数々の浮世絵。

入場料金や閲覧料金はかかりません。誰でも無料で訪れることができます。

『伊場仙浮世絵ミュージアム』の外観

「浮世絵文化を後世へ伝える」使命を企業として背負う

定期的に作品の展示替えが行われる『伊場仙浮世絵ミュージアム』

浮世絵には、『美人画』『役者絵』『風景画』などさまざまなジャンルがあります。

『美人画』『役者絵』は現在でいうブロマイドのようなもの。美しい女性や名の知られた歌舞伎役者の浮世絵は当時の江戸っ子に大人気で、扇子やうちわに浮世絵を貼り付けると飛ぶように売れていったのだとか。

もともと『伊場仙』は、扇子・うちわの売り上げアップのために浮世絵を制作したそうです。

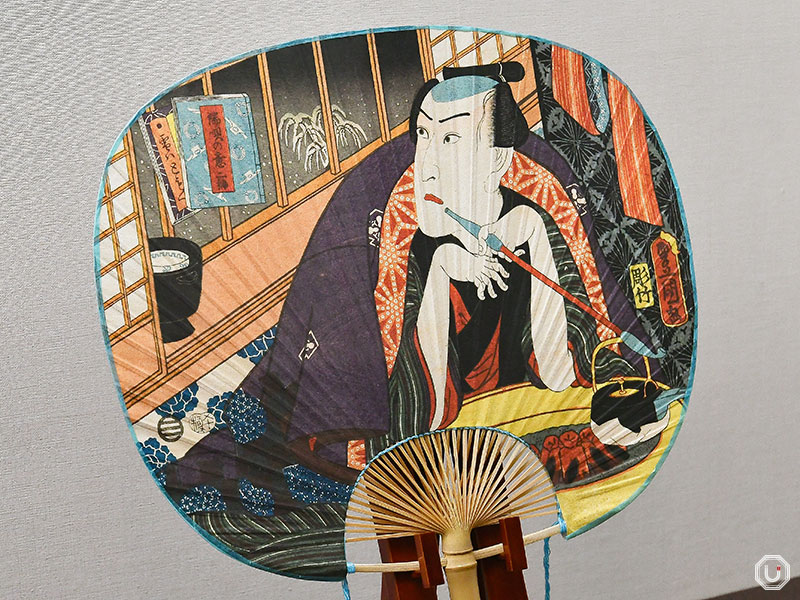

うちわに貼る浮世絵は『うちわ絵』、扇子に貼るものは『おうぎ絵』と呼ばれる

18世紀頃、『伊場仙』では扇子やうちわに貼る絵柄として、浮世絵を刷り込むようになったと伝えられています。

やがて19世紀に入ると、浮世絵を扇子やうちわとは別に独立した作品として制作・販売するようになりました。

これにより『伊場仙』は、浮世絵の制作・流通に関わる『版元』、つまり現在の出版プロデューサーのような立場も担うようになります。

その過程で、葛飾北斎や歌川広重、歌川豊国など著名な浮世絵師とも縁が深かったそうです。

『伊場仙』と浮世絵とのこうした歴史的な関係を背景に、『伊場仙浮世絵ミュージアム』では、江戸時代に制作された浮世絵やその文化的背景を紹介しながら、伝統を次の世代へと伝える役割を果たしています。

浮世絵鑑賞は江戸庶民の身近な娯楽

歌川豊国『うちわ絵 無名』

こちらの作品は、歌川豊国による『うちわ絵 無名』。一見すると、羽織をまとった歌舞伎役者が静かに外を見つめている情景が描かれているだけのようにも見えます。特定の人物名などは記されておらず、画面構成もごく控えめです。

しかし、当時の江戸で暮らす人々は違いました。羽織の文様に目を凝らし、それがどの役者の定紋かを読み取り、誰が描かれているのかを見抜いたといいます。

さらに、画面右側に描かれた女性物の帯が屏風に無造作にかけられている様子からは、この絵が密かに女性のもとを訪れている役者の姿を描いていることを察する人もいたのだそうです。

つまりこれは、表向きは風景画でありながら、舞台の外で繰り広げられる役者たちの密かなスキャンダルを描いた、いわば週刊誌のゴシップ記事のようなもの。

絵の細部に込められた暗号のようなヒントを読み解き、歌舞伎役者の噂話で盛り上がるのも、当時の浮世絵鑑賞の楽しみ方だったのです。

歌川圀芳『源頼光公舘土蜘作妖怪図』

天保年間に、同じく歌川圀芳が描いた、こちらの『源頼光公舘土蜘作妖怪図』は、歌舞伎や能の演目としても知られる『土蜘蛛退治』のワンシーンを描いたもののように見えます。

しかし、当時の江戸の人々が敏感に反応する仕掛けが潜んでいるのです。

作品の右から2番目に立つ武将の羽織に描かれているのは、江戸幕府の老中である水野忠邦の家紋。

この家紋に気付いた当時の人々は、『源頼光公舘土蜘作妖怪図』が、単なる芝居絵ではないとすぐに察したことでしょう。

水野忠邦は、幕府の財政再建と権力強化を掲げて、天保の改革を進めた人物。しかし、その政策は庶民の生活に大きな制限を加え、かえって反感を招く結果となりました。

つまり、『土蜘蛛退治』の存在を借りて、水野忠邦の政治を風刺なのではないかと、当時の江戸の人々の間で噂されたのだとか。

そう見ると、妖怪たちは改革によって苦しめられた江戸庶民の姿を重ねて描かれているようにも感じられます。

浮世絵は単なる娯楽や美術作品としてだけでなく、庶民の目線から社会を見つめ、批評する手段でもあったのです。

歌川圀芳『梅の魁』

『梅の魁』は、まだ寒い時期、咲きはじめた梅の木に厚着をした女性3名が集まり、春を待ちわびている様子を描いた歌川圀芳による浮世絵。

江戸時代、こういった『美人画』を主に購入していたのは若い男性たちでした。

ブロマイド的な役割もあった浮世絵の『美人画』ですから、当時は、好みの女性の浮世絵のみを購入していた人が多かったとされています。

だからこそ、『伊場仙浮世絵ミュージアム』に展示されている『梅の魁』のように3枚同時に見つかるのは珍しいそうです。

『梅の魁』は、ボストン美術館にも収蔵される文化的価値の高い作品として知られています。

版木を間近に見てみよう

さらに『伊場仙浮世絵ミュージアム』では、江戸時代の浮世絵制作で実際に使用された版木が展示されています。

何枚もの版木を使って刷り上げる浮世絵の、実際の制作風景が垣間見える貴重な展示品です。

関東大震災や戦災を免れた貴重な版木であり、髪の毛一本一本を描写するような細やかな刃の跡には、当時の職人の技が光ります。

展示は年4回、季節ごとに入れ替えられるとのこと。浮世絵鑑賞がより楽しくなりそうな小さなミュージアム、ぜひ観光や買い物の合間に立ち寄ってみてください。

施設情報

| 施設名 | 伊場仙浮世絵ミュージアム いばせん うきよえ みゅーじあむ Ibasen Ukiyoe Museum |

|---|---|

| 住所 | 東京都中央区日本橋小舟町4-1

|

| アクセス |

新日本橋駅5番出口から徒歩4分

三越前駅A6出口から徒歩5分

小伝馬町駅3番出口から徒歩6分

|

| 電話番号 | 03-3664-9261 |

| 開館時間 | 10:00~18:00 |

| 休館日 | 日・祝日 |

| 入館料 | 無料 |

| ウェブサイト | https://www.ibasen.co.jp/pages/gallery |

| パンフレット | 日本語・英語に対応 ※美術館の概要パンフレットのみ |

| 音声ガイド | なし |

※施設情報は2025年8月時点のものです。