日本独自の美意識が凝縮されている、和菓子。

季節の情景、さらに詩的な趣までも映し出す造形と色彩には、工芸品に通じる繊細さが宿っています。

その裏に息づくのは、日本人の自然観や四季を尊ぶ心、そしてもてなしの精神です。

和菓子は、単なる菓子ではなく、日本文化を象徴する存在でもあります。

『まほろ堂 蒼月』の和菓子

和菓子の美しさと精神性を、現代の暮らしの中に取り入れているのが、『まほろ堂 蒼月』です。

和菓子職人であり店主の山岸史門氏は、複数の和菓子店で約20年間修業を重ねたのち、2015年に世田谷の地で『まほろ堂 蒼月』を開業しました。

『まほろ堂 蒼月』の和菓子職人であり店主の山岸史門氏

白を基調としたシンプルかつ洗練された佇まいは、和菓子店というより、街のカフェのような趣。

店内にはイートインスペースも備えられ、季節の和菓子をお茶とともに楽しみたい、地元の常連客が足を運びます。

『まほろ堂 蒼月』の外観

カフェとしても楽しめる世田谷区の和菓子店『まほろ堂 蒼月』

和菓子は、季節の移ろいを映し出すもの以外にも、時期を問わず、常に変わらない味で人々に親しまれているものがあります。

『まほろ堂 蒼月』においては、それがどら焼きの『まねき猫どら』と、豆大福の『青豆大福』です。

『まねき猫どら』 イートイン:248円(税込み)/テイクアウト:253円(税込み)

やわらかな生地で餡子をはさんで作るどら焼きは、『朝生菓子』または『中生菓子』に分類される和菓子。和菓子の分類は多岐にわたり、食材はもちろん製法などによっても変わるため、その線引きは曖昧です。

しかし、その曖昧さこそが、和菓子の奥深さに繋がっており、受け継がれてきた文化の豊かさを物語っています。

日持ちする和菓子が『中生菓子』。作ったその日のうちに食べるもの、つまり賞味期限が当日中のものは『朝生菓子』とされます。現代では脱酸素剤もありますし、お店や職人によって、どら焼きを『中生菓子』とするか『朝生菓子』とするかは変わります。

『まねき猫どら』に使う餡子は、毎日、山岸氏が店で炊いたもので、しっとりとなめらかな舌触り。控えめな甘さが、素材そのものの味を引き立てます。

やわらかくふわふわの生地もまた、美味。手に収まる小ぶりなサイズ感で、お土産にも最適です。

表面には、『まほろ堂 蒼月』から徒歩圏内に位置する、豪徳寺の招き猫を模した焼き印が押され、愛らしい見た目。

『まほろ堂 蒼月』限定の和菓子から、世田谷の歴史と情緒が感じられます。

『まねき猫どら』

『青豆大福』は、ほどよい甘さの餡子と塩気をきかせた青エンドウ豆を、やわらかい餅で包んだ、上品な1品。

青エンドウ豆は、食感をほどよく残すよう丁寧に炊き上げられており、やわらかな餅とのコントラストが心地よい口あたりを生み出します。

『青豆大福』 イートイン:242円(税込み)/テイクアウト:237円(税込み)

餡子のまろやかな甘さと、豆の塩気とのバランスが絶妙で、1つまた1つと手が伸びるおいしさです。

手土産としても人気がありますが、店内で淹れたてのお茶とともにいただけば、その繊細な味の重なりをじっくりと堪能することができます。

日本の季節を反映した和菓子

和菓子の魅力の1つは、季節の情景を小さな一片に写し取る繊細な表現力。

『まほろ堂 蒼月』では、訪れるたびに異なる季節の趣を感じさせる『上生菓子』が並びます。

夏季限定として並ぶのは、『宵蛍(よいぼたる)』『撫子(なでしこ)』『四葩(よひら)』、そして『水無月(みなづき)』など。いずれも、梅雨から初夏へと移ろう季節の空気感を映し出す和菓子ばかりです。

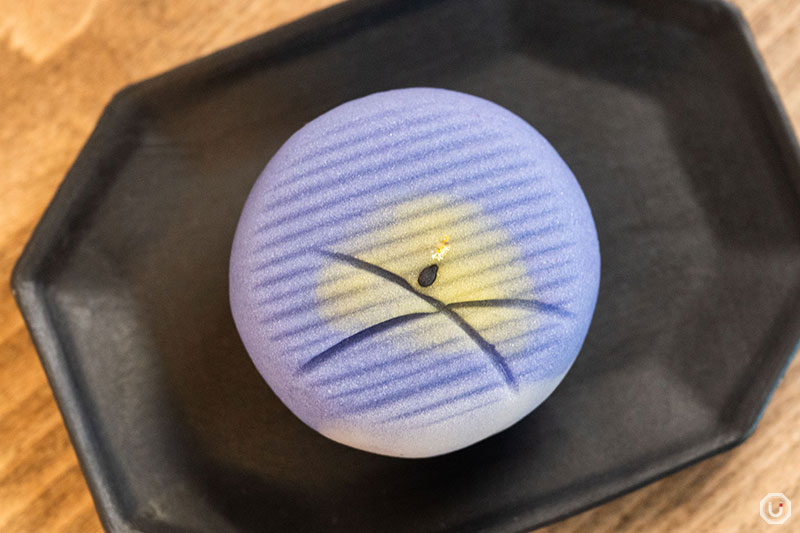

『宵蛍』 イートイン:352円(税込み)/テイクアウト:345円(税込み)

淡い光をまとった蛍の軌跡を思わせる『宵蛍』、梅雨の晴れ間に可憐に咲くナデシコの花を模した『撫子』、そしてアジサイを意味する古語を名に持つ『四葩』。

これらはすべて、茶席などで提供されることの多い、『上生菓子』と呼ばれる和菓子です。

練り切りとは、あんこのことで、白あんにつなぎを入れて細工しやすくしたものです。つなぎというのは、ヤマイモや求肥(ぎゅうひ)ですね。

おいしさはもちろん、見た目に季節を感じ、手に取ることで物語を想像させられるのが、和菓子の醍醐味です。

『宵蛍』『撫子』『四葩』は同じ餡子を使用しており、味わいそのものは大きく変わりません。

『宵蛍』『撫子』『四葩』の中はいずれも同じ餡子

しかし、形や色合いの違いによって、和菓子から感じ取る季節の空気感や情緒はまったく異なります。

同じ甘さを感じながらも、『宵蛍』『撫子』『四葩』が表すのは、異なる風景。そうした、味覚の奥に広がる風景を表現できることが、和菓子の持つ豊かさといえるのです。

『四葩』 イートイン:352円(税込み)/テイクアウト:345円(税込み)

さらに興味深いのは、同じ形の和菓子であっても、色や質感を変えるだけで、まったく異なる意味を帯びるという点。

練り切りの持つ表現力が、日本の季節感や美意識をそっと支えています。

『撫子』 イートイン:352円(税込み)/テイクアウト:345円(税込み)

和菓子にはデザインのテンプレートのようなものがあります。テンプレートは同じですが、一部を変えれば菓銘も変わります。例えばうちで出している『撫子』は、色や飾りの一部を変えれば『万両』という和菓子になるので、いわばテンプレートを応用した形です。

さらに山岸氏は、こうも続けます。

代表的なテンプレートでいえば、茶金搾り。茹でて裏ごしした栗に、砂糖やみりんで味付けしたものを、茶巾で包んで絞れば『栗きんとん』という和菓子です。しかし、茶巾で絞った後、上部を白色、下部を水色に着色して形を整えれば、富士山を表現することもできます。

和菓子の意匠には、写実だけにとどまらない柔軟さがあります。原型となるデザインこそ同じでも、職人の発想次第で、まったく異なる季節や情景を表現するものへと変わっていくのです。

和菓子の細工には、使えるものは何でも使います。スプーンの柄やフォークの先端でも、目についたものは何でも道具です。ほかにも、金魚型で抜いた寒天を、水色で着色した寒天と組み合わせれば、それだけで泳ぐ金魚も表現できます。

限られた素材と技法の中で、日常にある道具すらも表現の一部として取り入れる発想力。伝統に寄り添いながらも新たな表現を生み出そうとする、職人の技術力の高さには感銘を受けます。

日本の伝統的な甘味である和菓子は縁起物?

四季折々の意匠を楽しむ和菓子とは異なり、『水無月』は古くからの風習と祈りが宿る和菓子です。

毎年6月30日、1年の折り返しにあたるこの日に食べることで、前半の半年分の厄を落とし、後半の無病息災を願う、縁起をかついだ和菓子が『水無月』とされています。

『水無月』 イートイン:286円(税込み)/テイクアウト:280円(税込み)

特徴的な形にも意味があり、三角形は、氷を表しています。

昔は氷が高価で庶民には手が届かないものでしたから、菓子の中で涼を感じられるようにと表現していたんです。

縁起の所以は、もう1つ。上にのった小豆にあります。

小豆は赤い色をしていますよね。もともと赤は、邪気を払う魔除けの色とされていたんです。実は小豆は、古くから縁起物として扱われてきました。

目を楽しませる造形の美とはまた違った、意味と祈りを込めた和菓子の在り方。『水無月』は、和菓子が文化に根付いた存在であることを示しています。

和菓子をお土産にする場合のヒント

多彩な和菓子を、その場でゆっくりと味わる場所が整えられている、『まほろ堂 蒼月』。

店内には、2人がけのテーブル席が3つあり、シンプルで落ち着いた空間の中、抹茶とともに和菓子をいただくことができます。

季節を映す上生菓子は、芸術品のような美しさ。まずは目で見て楽しんだ後、抹茶のほろ苦さと重なり合う、練り切りのやさしい甘みを堪能します。

『まほろ堂 蒼月』では、ほかにも多様な和菓子を販売

一方で、旅の途中で訪れる人にとっては、和菓子をお土産として持ち帰る楽しみも。ただし、上生菓子は繊細な生菓子であり日持ちもしないため、遠方への持ち運びにはあまり向いていません。

そこでおすすめなのが、1週間ほど日持ちもする、『まねき猫どら』。ふっくらと焼き上げた生地に、しっとりとした餡子をはさんだどら焼きは、世代を問わず喜ばれる味です。

旅先で見つけた和菓子を持ち帰ることは、その土地の風景や空気までも一緒に連れて帰るようなもの。味わうたびに、訪れた土地の情景や空気感がよみがえることでしょう。その余韻を楽しむのも、和菓子ならではの魅力といえるかもしれません。

店舗情報

| 店名 | まほろ堂 蒼月 まほろどう そうげつ Mahorodo Sogetsu |

|---|---|

| 住所 | 東京都世田谷区宮坂1-38-19 ウィンザーパレス103

|

アクセス |

宮の坂駅から徒歩3分

豪徳寺駅から徒歩8分 |

| 電話番号 | 03-6320-4898 |

| 予約 | 可 ※席のみの予約は不可 |

| 支払い方法 |

|

| 営業時間 | 10:00~18:00(LO17:30) |

| 定休日 | 月曜日(祝日・振替休日の場合は翌日) ※不定休あり |

| 席数 | テーブル6席 |

| 喫煙・禁煙 | 全席禁煙 |

| ウェブサイト | https://mahorodou-sougetsu.com/ |

| その他 |

|

※メニューの内容や料金、店舗情報などは2025年7月時点のものです。