大きな木々が繁り、東京の真ん中にいるとは思えないような雰囲気の根津神社。

どことなく時間もゆったりと流れているように感じる穏やかな空間は、訪れる人の心を癒すでしょう。

江戸時代そのままの壮麗な建物

表参道の鳥居をくぐり境内に入ると、すぐに堂々とした楼門が見えてきます。

境内に7つ現存している国の重要文化財の1つが、この楼門。楼門とは2階建ての門のことです。

楼門

根津神社の歴史は、今から1,900年あまり前にさかのぼります。

当時の根津神社は、今とは別の場所に位置していました。

現在の根津神社がある地は、江戸時代の6代将軍である徳川家宣の下屋敷があった場所。

5代将軍の徳川綱吉が土地を献納し、1706年に根津神社は現在の地に移りました。

楼門をはじめとする重要文化財の建物は、その時に建てられたと伝えられています。

楼門をくぐると、目に入ってくるのは正面にある唐門と塀です。

お参りをする際、まず初めに唐門の手前左にある手水舎(ちょうずしゃ・ちょうずや)で、手と口を清めましょう。

左手、右手、最後に左手の順で水をすくい、口を清めます。

手水舎

続いて、唐門をくぐり塀で囲まれた場所へ。目の前には拝殿や本殿といった社殿が建っています。

これらも重要文化財。塀で囲まれた社殿は神聖な地です。

(手前)唐門 (奥)拝殿

根津神社に祀られているのは、5柱の神様。

家内安全、病気平癒、五穀豊穣、安産、学業成就、縁結び、商売繁盛などに、ご利益があるとされています。

お参りは、拝殿の賽銭箱に、神様への感謝の印としてお賽銭を入れ、二礼二拍手一礼で。

二礼二拍手一礼の方法は、まずは二回深くお辞儀をし、二度手を叩きましょう。

この時、合わせた手のひらを、少し上下にずらして叩くと音がよく響きます。そして、最後にもう一度お辞儀をして終了です。

鳥居参道をくぐり抜け乙女稲荷へ

お参りの後は、楼門のあたりに戻りましょう。坂に続く赤い鳥居が目を引きます。

鳥居参道の入口

なお、坂に広がるのは『つつじ苑』。春になると、100種3,000株のツツジが鮮やかに咲き誇ります。

ツツジは根津神社の代名詞ともいえる存在です。

毎年4月には、『文京つつじまつり』が開催されるので、ぜひとも訪れてみてはどうでしょうか。

『つつじ苑』(9月に撮影)

ツツジに囲まれた赤い鳥居は木造りで、背の高い人は頭をかがめなければ通れないかもしれません。

そんな150本以上の鳥居が建てられた参道の先にあるのは、乙女稲荷です。

小さな建物の奥にはお稲荷様が祀られています。

乙女稲荷

昔は穴稲荷という名前だったとされますが、いつしか乙女稲荷と呼ばれるようになったのだとか。

その理由はよく分かっていませんが、鳥居参道を歩くと、乙女の祈りが叶うような雰囲気が感じられたのかもしれませんね。

乙女稲荷の前は、小さな舞台のようになっています。

その下には池があり、大きなコイやカメが悠々と泳いでいます。

のんびりとした雰囲気が漂っているため、中には甲羅干しをするカメの姿も。

乙女稲荷からは、先ほど参拝した塀に囲まれた社殿を眺めることができます。

周囲には大木が緑の葉を茂らせており、心を落ち着かせるにはもってこいの場所です。

都心にいることを忘れ、ゆったりとした気分が味わえるのではないでしょうか。

ただし、前のめりになりすぎると池に落ちる危険もあるので、くれぐれも手すりにはよりかからないように。

乙女稲荷からの眺め

乙女稲荷のすぐ先には、駒込稲荷があります。

駒込稲荷は、根津神社が現在の場所に移ってくる前、もともと徳川家の屋敷の守り神として祀られていた古い社です。

駒込稲荷

駒込稲荷の前には、願掛け『かざぐるま奉納台』があります。

これは、駒込稲荷の御祭神が風の神様であることにちなんだもの。

『かざぐるま奉納台』

社殿の横にある授与所で、かざぐるまを受け、風車に3回息を吹きかけ回します。

1回目は、穢れを払うため。2回目は新しい流れを起こすためで、3回目には願いを込めて吹き込みます。

そして、風車を奉納台へ納めます。その後、駒込稲荷に二礼二拍手一礼でお参りを。

風車は、息を吹きかけた後、持ち帰ってもかまわないそうです。

多彩なお守り!4か国語おみくじも

駒込稲荷から下ると、社殿を取り囲む塀の横へと出ます。

塀の正式名称は透塀(すきべい)。細い木を菱形に組み、塀の中が透けて見えるので、こう呼ばれます。

全長200mある透塀は、建てられてから300年経ってもゆがみがないとのことです。

時間に余裕のある人は、いろんな場所から社殿を眺めてみましょう。

透塀から覗いてみたり、近付いて見たりすると、それぞれ違った風情が感じられます。

透塀越しに眺める社殿

境内には建築物の解説を、日本語と英語で書いた案内図が。広大な境内でも迷わずに、見たい場所を巡れますよ。

日本語と英語で案内

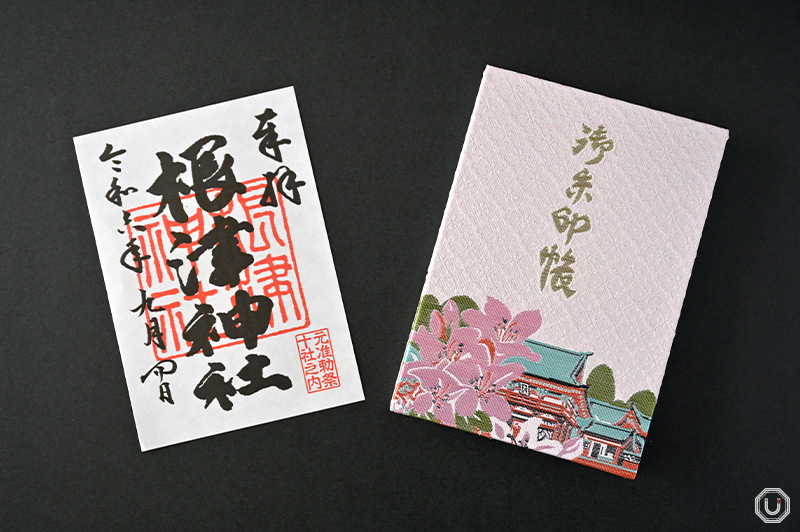

授与所には、さまざまなお守りや絵馬などのほか、御朱印がいただけます。

駒込稲荷の御祭神である風の神様を模した、『風守』は人気のお守りです。

涼やかなデザインで、お守りの中が透けて見えます。

『風守』 1,000円

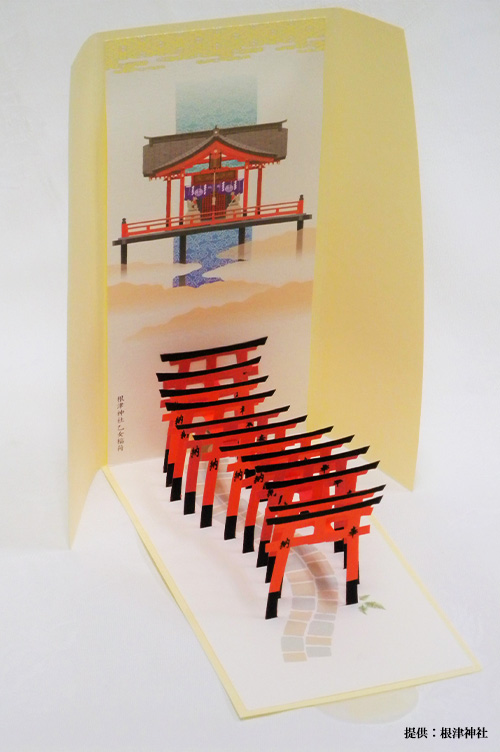

乙女稲荷に続く鳥居参道をモチーフにした『千本鳥居守』は、赤い鳥居が立体的に出てくるユニークなデザインで外国人観光客にも人気とのこと。

自宅などに飾っておけるので、参拝の記念にもなりますね。

月ごとの花が描かれた『月次花御札(つきなみはなみふだ)』というお札も人気のある授与品です。

花を飾るように部屋に置くと、家族を見舞ってくれるといわれています。

『千本鳥居守』 2,000円

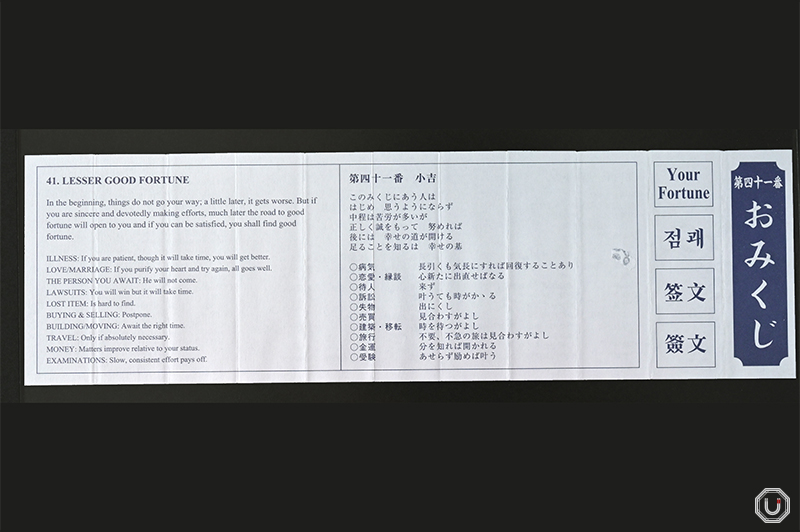

根津神社は、お守りだけでなくおみくじの種類も豊富です。

華やかな彩りの『華の筒みくじ』『つつじみくじ』のほか、日本語や英語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)で書かれた『4か国語おみくじ』が用意されています。

日本人参拝客だけでなく、海外から訪れた観光客からも根津神社が愛されているのは、インバンド対応が行き届いているからでしょう。

『4か国語おみくじ』 100円

ツツジが有名な根津神社らしく、御朱印帳や絵馬にもツツジが咲き誇るデザインが。

秋にはモミジやイチョウをモチーフにした季節限定の御朱印が並びます。

季節によってさまざまな楽しみ方ができるのも、根津神社の魅力の1つです。

(左)御朱印 500円 (右)御朱印帳 2,000円

都会の喧騒からそっと離れた根津神社で、歴史や自然をゆっくりと楽しんでください。

寺社情報

| 名前 | 根津神社 ねづじんじゃ Nezu Jinja |

|---|---|

| 住所 | 東京都文京区根津1-28-9

|

| アクセス |

根津駅1番出口から徒歩7分

|

| 電話番号 | 03-3822-0753 |

| 参拝可能時間 |

|

| 授与品 |

|

| 御朱印 |

|

| おみくじ |

|

| 拝観料 | 無料 |

| ウェブサイト | https://nedujinja.or.jp/ |

| その他 |

|

※記事中の情報は2024年10月時点のものです。